Mientras los poderes fácticos buscan mantener la inercia, solo la doctrina, la coherencia histórica y la convicción moral pueden abrir camino para que el peronismo recupere su fuerza transformadora.

Por Rafael Caracciolo

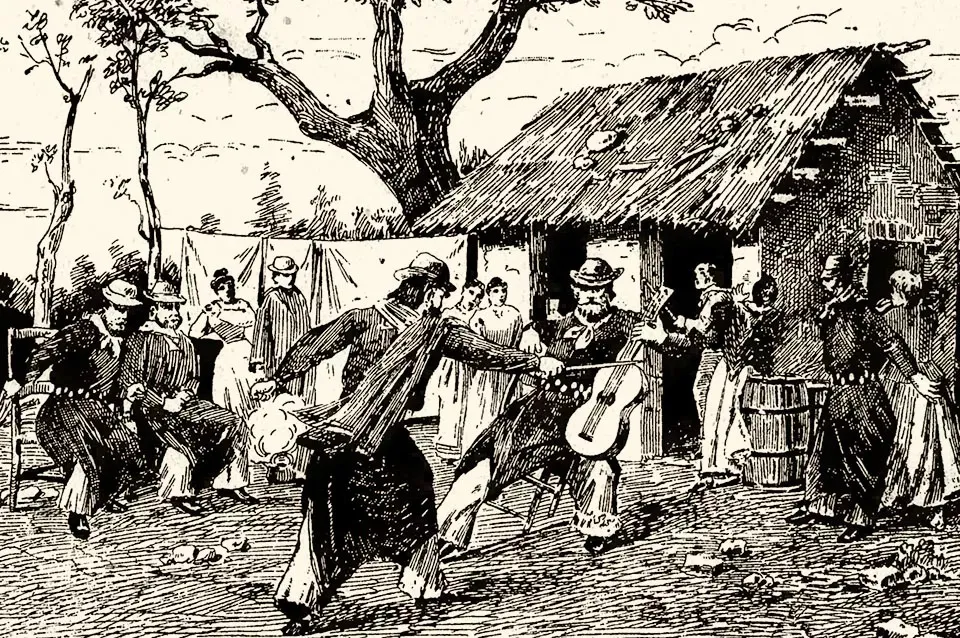

Si algo podemos destacar en los más de 200 años de historia nacional, es la violencia con la que nos manejamos. Si bien esta es parte inherente de la historia de la humanidad, en Argentina parece manifestarse de una forma particular, tan única como todo lo que hacemos en estas tierras. A saber, tenemos nuestra propia manera de expresar esa violencia: no nos identificamos con el racismo extremo de los Estados Unidos, ni con las guerras de alcance mundial al estilo europeo. De hecho, rechazamos ambas metodologías, pero reservamos una cuota exclusiva para nosotros mismos, con algunas guerras esporádicas hacia países vecinos o potencias, pero mayormente con los conflictos internos.

"Martín Fierro" es conocido como el poema épico nacional y muestra la historia del gaucho, un personaje que encapsula el espíritu nacional en su estado más puro. No hablo de pureza como algo negativo; todo lo contrario, el gaucho simboliza un espíritu noble argentino. Muchos consideran a "Martín Fierro" como el poema fundacional de Argentina, ya que fue escrito en un período en que el país debatía su rumbo y, al mismo tiempo, sentaba las bases para lo que fue la Argentina moderna.

La historia del gaucho, en su momento, desafió los principios de la "modernización" y, al mismo tiempo, celebró una cultura y tradición profundamente argentinas. Su impacto fue tan grande que autores como Borges entienden que Argentina es lo que es, en gran medida, debido a "Martín Fierro".

Puntualizando sobre la obra, esta refleja la violencia en la patria de aquellos años: violencia institucional (el Estado que ataca al gaucho), la Justicia que, si bien es parte del Estado, actúa como un instrumento destinado a contradecir su propio título.

También el gaucho, que es violento e irracional, naturaliza la violencia quitando vidas por conflictos que bien podrían tener otras soluciones. El coraje, el honor y la destreza que exaltan los gauchos se reproducen siempre en términos violentos, como si el conflicto fuera la única forma de expresar esas nobles características.

Todo ello está presente y se nos recuerda constantemente a través de diferentes escenarios y reflexiones. En lo personal, entiendo que Hernández no glorifica esta violencia, sino que la retrata, sin perjuicio de que tampoco parece neutral.

La historia tiene una clara inclinación y un fuerte mensaje político que no es tibio, pero que trasciende a los actores, hablando al argentino más allá del tiempo. Expresa una realidad nacional: la violencia es una constante, manifestada en dos posiciones claras —la civilización y la barbarie—. Contra intuitivamente, no las usamos en sentido literal (a ello me referiré más adelante). Bástame decir que el "Martín Fierro" refleja cómo la violencia se transmite en esos dos actores de manera nítida, al tiempo que lanza un mensaje político contra una realidad injusta.

Paralelamente al "Martín Fierro", hay muchas otras obras que tratan tópicos semejantes (Lugones, Sarmiento, etc.), pero una que lo refleja de manera concisa y transparente es el "Poema Conjetural" de Jorge Luis Borges, que cito a continuación:

Zumban las balas en la tarde última.

Hay viento y hay cenizas en el viento,

se dispersan el día y la batalla

deforme, y la victoria es de los otros.

Vencen los bárbaros, los gauchos vencen.

Yo, que estudié las leyes y los cánones,

yo, Francisco Narciso de Laprida,

cuya voz declaró la independencia

de estas crueles provincias, derrotado,

de sangre y de sudor manchado el rostro,

sin esperanza ni temor, perdido,

huyo hacia el Sur por arrabales últimos.

(…)

La noche lateral de los pantanos

me acecha y me demora. Oigo los cascos

de mi caliente muerte que me busca

con jinetes, con belfos y con lanzas.

Yo que anhelé ser otro, ser un hombre

de sentencias, de libros, de dictámenes

a cielo abierto yaceré entre ciénagas;

pero me endiosa el pecho inexplicable

un júbilo secreto. Al fin me encuentro

con mi destino sudamericano.

La primera vez que leí este poema, me pareció una visión elitista y despectiva contra la cultura argentina (es decir, bien gorila), pero al releerlo noté esa glorificación al "destino sudamericano", concepto que me interesó y que me llevó a investigar cómo la violencia —que no siempre se manifiesta de manera física— parece ser un elemento natural en nuestra identidad nacional.

En el poema, Borges retrata a Francisco Narciso de Laprida, quien se consideraba un hombre culto y de letras, de "sentencias, de libros, de dictámenes a cielo abierto". Sin embargo, al encontrarse con la violenta muerte que lo persigue, frente a los gauchos (a los que llama "bárbaros"), siente en el pecho un "inexplicable júbilo secreto". Sus pensamientos finales chocan con su violento final y realzan una suerte de fuerza que yace en estas tierras: en Argentina, el conflicto no solo es inevitable, sino incluso correcto en algún sentido. Como si ni siquiera quienes representaban los ideales de civilización pudieran escapar de ese destino violento que caracteriza nuestra historia, pero que no termina de constituir un final trágico.

El poema de Borges distingue a dos actores: Laprida (la civilización) y los gauchos (la barbarie). Es la misma división que propone Sarmiento en la otra obra fundacional argentina, Facundo: Civilización y Barbarie, aunque con conclusiones diferentes.

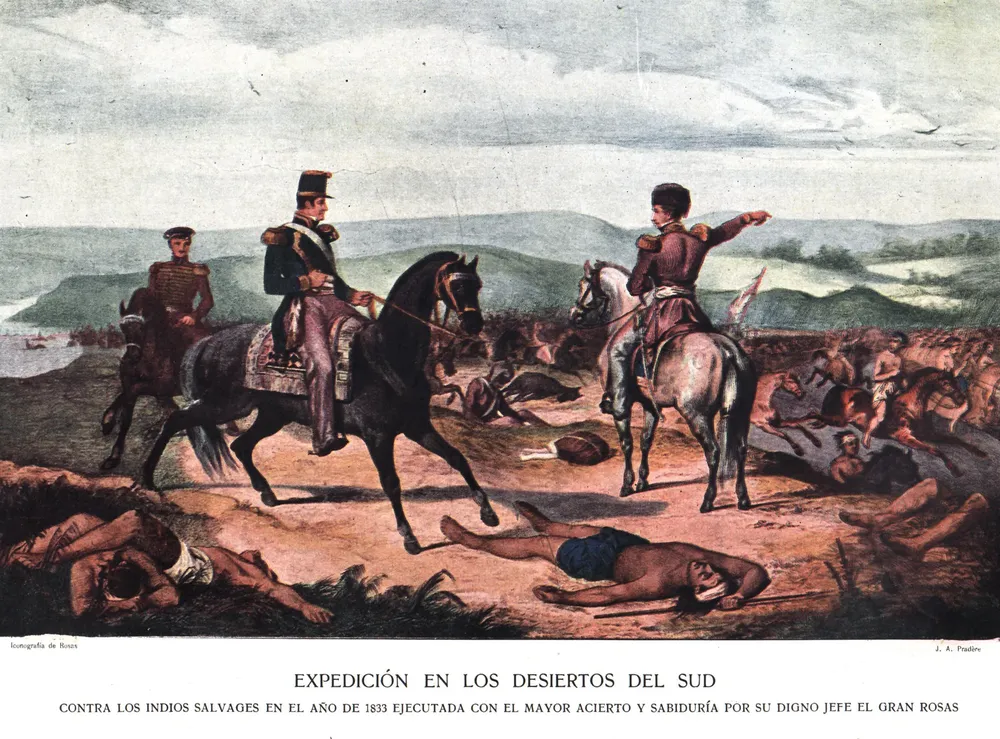

Sería fácil identificarse con un bando u otro, alegando que la violencia bruta proviene de los bárbaros, mientras que el modelo de país civilizado emana, precisamente, de los civilizados. Considero que esto es un engaño y un error. A lo largo de nuestra historia, quienes defendían la "civilización" —incluso los que veían a Europa o Estados Unidos como ejemplos— recurrieron a la violencia para imponer sus ideales.

Ejemplos antiguos y modernos sobran, pero remarcaré los más obvios del siglo XX: la Revolución “Libertadora” y el golpe militar de 1976. Ambos procesos tuvieron un mismo fin: “poner fin a la barbarie” o al caos, dado que el peronismo siempre fue visto como algo sucio, alejado del refinamiento de lo que “alguna vez supimos ser”. Estas intervenciones contra la democracia se presentaron como una solución a un problema nacional (el peronismo y otras yerbas) y, en nombre del orden y el progreso —con fines tan "nobles" como la libertad y la reorganización nacional (entiéndase la ironía)—, persiguieron, proscribieron, atacaron, mataron y desaparecieron a compatriotas.

En el caso de la última dictadura militar, hubo 30.000 desaparecidos, incluyendo bebés de pecho, gente arrojada desde aviones en los “vuelos de la muerte”, embarazadas torturadas y muchas otras vejaciones propias de un reino del terror bárbaro, más que de un grupo que venía a salvar a la Argentina de los bárbaros. Lo curioso —algo que muchos se niegan a ver— es que una gran parte de la población apoyó ambos golpes, y otros incluso los respaldaron cuando se conocieron las medidas criminales contra otros argentinos. Basta con observar las reacciones de ciertos sectores a Argentina, 1985 para entender a lo que voy, aún en este presente.

Por si lo mencionado fuera insuficiente, basta leer sobre el último gobierno militar para advertir la increíble estupidez bruta con que se gobernó este país a manos de quienes se autodenominaban salvadores de la patria; una estupidez que hoy seguimos pagando en términos económicos y sociales. Estos, según algunos, eran los civilizados que combatían la barbarie.

La conclusión debería ser obvia: la civilización es un título irreal. O al menos no se manifiesta claramente en la práctica, pues sería iluso suponer que la violencia está justificada cuando los fines son nobles —porque los fines siempre son nobles (en cristiano: nadie hace algo malo solo por el placer de hacer algo que sabe que es malo)—. Los civilizados, que en el ejemplo encarnan a la Junta Militar, definitivamente no lo eran en el sentido literal de la palabra, sino solo en el aspecto superficial y estético. Personalmente, creo que el problema de nuestra sociedad —de ambos lados de la grieta— es no poder percibirlo.

En mi opinión, el peor pecado que cualquier ciudadano de cualquier país puede cometer contra sí mismo y contra su patria es no entender su propia tierra y desear que sea otra cosa que, por lógica, no puede ser. Dicho esto, creo que, para comprender a la Argentina, es importante aceptar sus complejidades en lugar de idealizar modelos que pertenecen a otras regiones.

Un error común —propio de cierto gorilaje— es comparar a Argentina con los países nórdicos o con Europa en general, esperando que se adopten realidades ajenas con un simple cambio de gobierno. Peor aún es creer que la cultura es un problema y que se puede manipular a través de una suerte de "batalla cultural" (término estúpido si los hay). Pero esto no es exclusivo de ese lado de la grieta; de hecho, yo mismo caigo en esta trampa cuando imagino un país que deje de discutir nimiedades y construya un "imperio austral".

Específicamente, cuando creo que estoy por encima de la discusión, cuando me siento demasiado inteligente frente a los otros, en realidad me encuentro como Laprida. Es terriblemente pesimista: el conflicto nos va a agarrar de uno u otro lado, pero no podemos eludirlo.

El ejemplo más actual lo encontramos en el propio gobierno de Milei. Cuando participantes de una marcha actuaron violentamente contra uno de los youtubers pro-gobierno que estaba buscando provocar, tuve sentimientos encontrados: por un lado, me alegró que al fin alguien le diera una piña a ese estúpido; por otro, lamenté que haya un clima tan groseramente conflictivo. Me debatí internamente si estaba bien o mal que le pegaran a un tarado provocador que había tirado la primera piedra, pero no pude decantarme por ningún lado en concreto.

Ese conflicto interno es un poco lo que creo que nos pasa a todos en algún momento: sentimos la necesidad de, por un lado, condenar la violencia, pero por otro, la exaltamos y la festejamos. Esta realidad trasciende a la identidad argentina (es decir, es una cuestión de la humanidad misma), pero nos invoca fuertemente a nosotros cada vez que tenemos conflictos políticos y sociales.

Al fin he descubierto

la recóndita clave de mis años,

la suerte de Francisco de Laprida,

la letra que faltaba, la perfecta

forma que supo Dios desde el principio...

Imagino que aceptar esta parte de nuestra identidad no es una llamada a la resignación, sino una invitación a vivir plenamente el destino nacional. Aunque los conflictos internos parezcan inevitables, reconocer nuestra historia y nuestras contradicciones puede ser el primer paso hacia una Argentina más comprensiva de sí misma, más consciente de su propia realidad, que nos incluye a todos los que habitan y habitarán el suelo argentino.

Mientras los poderes fácticos buscan mantener la inercia, solo la doctrina, la coherencia histórica y la convicción moral pueden abrir camino para que el peronismo recupere su fuerza transformadora.

Cuentas claras para preservar la malvinización.

El discurso oficialista sigue intentando ser algo que no es.

Los nuevos piratas no buscan oro, sino la posibilidad de un futuro distinto.

Tras la derrota, el peronismo vuelve a mirarse en su espejo más incómodo: el triunfalismo. Entre la soberbia de algunos dirigentes y la advertencia de Rodolfo Walsh, el movimiento enfrenta el desafío de reencontrarse con su pueblo.

Mientras los poderes fácticos buscan mantener la inercia, solo la doctrina, la coherencia histórica y la convicción moral pueden abrir camino para que el peronismo recupere su fuerza transformadora.